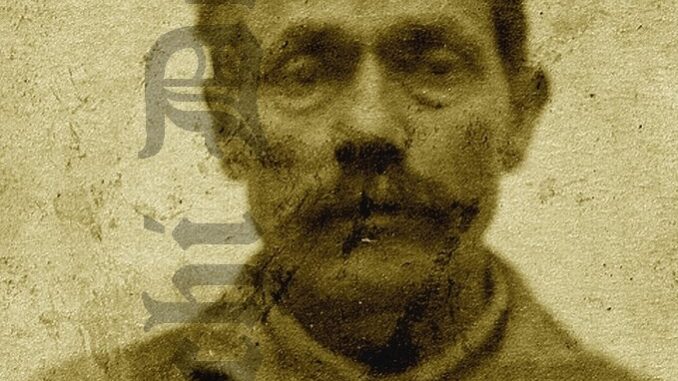

Mi chiamo Ignazio Aloisio. Sono nato nel 1871 ad Amantea da una famiglia che in paese godeva di buona fama e lì ho vissuto fino a quando, nel 1920, non mi hanno portato qui, nel Manicomio Giudiziario di Aversa.

Nel 1897 mi sono sposato con Maria Gallina Porco, dalla quale ho avuto tredici figli di cui sei morti al parto, eccetto uno per malattia comune. Vissi d’accordo con la mia famiglia, ero dedito al lavoro con costanza ed interesse tanto che col frutto delle mie braccia, ebbi a costruirmi una proprietà di circa 40mila lire, in Contrada Comolo. Sono rimasto con mia moglie e i miei figli fino a quando un pomeriggio, stanco dei continui tradimenti di mia moglie con Salvatore Falsetti, il marito di sua sorella, e Vincenzo Lenzi, presi la rivoltella modello 1889 di tipo militare che avevo comprato l’anno prima da mio zio Giovanni Pati, e le sparai.

Erano circa le due del pomeriggio del 12 febbraio 1920. Mia moglie era seduta sullo scalino del magazzino della nostra casa colonica ed era intenta ad appuntire alcuni paletti con una piccola scure. Mia figlia Giovanna – che all’epoca aveva 13 anni – teneva in braccio il più piccolo dei fratelli, di pochi mesi.

Io, che mi trovavo dentro al magazzino, dissi a Maria: “Va’ a chiamare Salvatore Falsetti” e lei, continuando a lavorare, mi rispose: “Io non vado a chiamare proprio nessuno”.

Allora io presi la rivoltella dalla saccoccia e le esplosi un primo colpo alle spalle. La disgraziata, colpita a morte si piegò sul fianco sinistro reclinando la testa sullo scalino soprastante a quello in cui era seduta. Io uscii fuori con la rivoltella in pugno e portatomi a circa un paio di metri da mia moglie le esplosi contro altri tre colpi, colpendola sotto e sopra la mammella sinistra ed al polso della mano destra, cagionandone la morte immediata.

Riposta tranquillamente la rivoltella in tasca mi diedi subito alla latitanza e solo il giorno seguente alle 6 mi costituii, accompagnato da Antonio Arlia Ciommo, un fornaio del paese, in Caserma. Qui, senza mostrare alcun pentimento, informai i Carabinieri di aver ucciso Maria per avermi disonorato e di aver perso l’arma quando mi diedi alla fuga. A loro raccontai di non aver mai sorpreso mia moglie in flagrante adulterio, ma avevo ed ho l’ossessione che ella mi abbia tradito con Falsetti Salvatore per alcune circostanze ed è perciò che fui trascinato ad ucciderla. Una volta, tornando da campagna, trovai mia moglie ed il Falsetti che bevevano del vino assieme in un basso a pianterreno della mia casa di abitazione, e ciò avvenne nell’aprile 1919, in un giorno che non ricordo. Un’altra volta, nello stesso mese, trovai mia moglie ed il Falsetti nella cucina di mia casa a bere anche del vino e discorrevano di donne, e Falsetti disse fra l’altro, «quando si è conosciuta una donna, non è possibile dimenticarsi», riferendo le parole a mia moglie. Intesi questo discorso prima di entrare in cucina, ma non dissi nulla ai due, mostrando indifferenza. Un’altra volta […] sorpresi il solo Falsetti nel mio fondo soprastante alla mia casa una ventina di metri. Egli, nel vedermi, fuggì poiché io l’avevo avvertito di non introdursi nella mia proprietà.

Purtroppo, non ho avuto nessun’altra prova dell’infedeltà di Maria, nessuno mi ha riferito nulla a riguardo, anzi molti mi dicevano che mia moglie fosse netta come la Vergine Santissima e di essere incapace di recarmi disonore. Me lo disse anche il medico del paese, il dottor Giuseppe Mirabelli, che mi visitò a casa di mia madre due giorni prima che io uccidessi mia moglie, perché mi sentivo la febbre. A lui, la domenica, confidai che le mie sofferenze derivavano dal sospetto che per disfarsi di me, in accordo col Falsetti, mi si avvelenasse propinandomi del veleno con gli alimenti. Il dottore, più che preoccuparsi del mio malessere, fu invece così impressionato dal mio stato di evidente infermità mentale da raccomandare preoccupazioni e prudenza ai miei familiari.

Anche nel carcere di Amantea, dove venni rinchiuso prima di essere condotto qui ad Aversa, sono sicuro che tentarono di avvelenarmi. Quando venne interrogato il custode, Francesco Morello, questi ebbe a dire che il mio contegno da detenuto […] era strano, che di lui avevo poca o nessuna fiducia tanto da temere che lui mi somministrasse del veleno nel mangiare. É vero: più di un giorno buttai via la minestra. Una volta, preso dalla disperazione e dalla voglia di essere liberato, presi un’asticella del letto e lo minacciai perché volevo parlare con altri funzionari della giustizia visto che lui continuava a ripetere che i miei discorsi non avevano connessione e continuava a chiedermi se fossi pentito per quanto avessi compiuto. Ma io con lui dell’omicidio non parlai mai né gli manifestai sentimenti di affetto verso la mia famiglia o pentimento.

Io so solo che ero gelosissimo di mia moglie, delle mie figlie Barbara e Giovanna, di Falsetti Salvatore e di Vincenzo Linza. Minacciai tutti di ammazzarli con la rivoltella. No, non tutti insieme. Uno alla volta. No, mia moglie e le mie figlie le ho anche minacciate in contemporanea con le armi, coltelli e pistola e qualunque oggetto che avesse trovato a portata di mano, e sempre fuori della presenza di estranei soprattutto quando tornavo da casa di mia madre. Le minacciavo in tal modo violento che le donne restavano pietrificate per lo spavento. Qualche volta le avevo minacciate con la rivoltella in pugno, rivolta verso di loro, con gli occhi accesi, il viso rosso da sembrare quasi indemoniato.

Come vi dicevo, dopo essere stato rinchiuso nel carcere di Amantea, mi portarono ad Aversa dove il dottor Filippo Saporito (direttore del Manicomio Giudiziario, nda) e il dottor Raffaele Canger (direttore del Manicomio Interprovinciale di Nocera Inferiore, nda) mi sottoposero a perizia psichiatrica, che richiesi sotto consiglio del mio difensore, l’avvocato Tommaso Corigliano.

Dal mio arrivo ad Aversa sono diventato sudicio e trasandato nella persona, disorientato nel tempo e nello spazio, smemorato, più che mai depresso e taciturno, indifferente di me stesso e della mia sorte, disamorato ed incurante dei miei familiari con i quali avevo mantenuto inizialmente un certo carteggio epistolare. Non ho più mostrato quelle aspirazioni alla libertà, che, per quanto in forma limitata, non erano mancate per lo innanzi. Lamento un continuo senso di profonda depressione, accompagnato da stordimento, vuoto alla testa, nonché penosa impressione di vuoto e di smarrimento. Si sono ampliati ed estesi i miei disordini sensoriali e ho iniziato ad avere vere e proprie illusioni ed allucinazioni acustiche e visive.

Quando uccisi mia moglie, scrivono i periti, ero in forza dei miei errati convincimenti delirosi che mi avevano condotto a dubitare della sua onestà: “Per l’Aloisio […] non si discute; sono i suoi nemici quelli che lo fanno soffrire a tal modo, che gli bruciano e gli tormentano la persona, mettendogli il veleno nei cibi, ed anche da lontano, con i gas asfissianti o con altri mezzi offensivi, che devono essere stati escogitati dal governo durante il periodo della guerra. L’esperienza gli ha dolorosamente dimostrato che egli è impotente a lottare contro siffatti nemici, i quali, prima che venisse carcerato, entravano ed uscivano di casa sua come il vento, senza che egli potesse accorgersene ed impedirlo, per cui ha dovuto rassegnarsi a subire il suo destino, ed adattarsi alla sua triste condizione, pur covando nell’animo suo l’aspirazione a sottrarsi, in un modo qualsiasi, a siffatta terribile persecuzione, e non mancando nemmeno di carrezzar qualche vaga e lontana idea di vendetta, che non esiterebbe, forse a tradurre in atti, qualora gliene venisse fatta la opportunità. Ciò che maggiormente esaspera ed addolora il soggetto è il fatto che i più accaniti tra i suoi nemici sono appunto due individui che un tempo furono tra i suoi migliori amici ed ai quali egli mai nulla fece per provocarne l’odio e la persecuzione. Falsetti Salvatore e Lenzi Vincenzo sono stati i suoi carnefici, i quali, non contenti di avergli rubato salute e felicità, vollero rubargli anche l’onore, al punto di diventare gli amanti non solo della moglie, ma anche delle due figlie. Prove irrefragabili del tradimento e del disonore l’Aloisio non ebbe mai, siccome egli stesso è

costretto esplicitamente a confessare, ciò non ostante la sua convinzione al riguardo è salda ed irremovibile più che se non fosse venuto in possesso delle prove dirette più schiaccianti al riguardo. Egli parte da presupposto che senza la colpevole complicità dei suoi familiari, e specialmente della moglie, complicità che, a sua volta, non poteva basarsi che su illecite relazioni, i suoi nemici non avrebbero potuto fargli tutto quel male che gli hanno fatto”.

costretto esplicitamente a confessare, ciò non ostante la sua convinzione al riguardo è salda ed irremovibile più che se non fosse venuto in possesso delle prove dirette più schiaccianti al riguardo. Egli parte da presupposto che senza la colpevole complicità dei suoi familiari, e specialmente della moglie, complicità che, a sua volta, non poteva basarsi che su illecite relazioni, i suoi nemici non avrebbero potuto fargli tutto quel male che gli hanno fatto”.

Per i periti io sono, prima di tutto, un delirante, un paranoico e questo fa di me una persona tuttora pericolosa.

Aversa, 25 luglio 1921[1]

[1] ASCS, Processi Penali.

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.