Vincenzo Rogliano, quarantunenne falegname di Vico di Aprigliano, ha appena finito di cenare e cammina nervosamente avanti e indietro per la cucina, gesticolando e mugugnando talvolta parole incomprensibili, altre volte epiteti e minacce nei confronti della moglie che, guardinga, sta lavando i piatti. È la sera del 31 agosto 1912.

– Ma io debbo morire cornuto? – comincia a ripetere mentre si affaccia dalla finestra cercando di vedere se nelle vicinanze c’è qualcuno, poi batte un pugno sul davanzale della finestra.

Bianca Rosa, la moglie, comincia a preoccuparsi e chiama accanto a sé Pasquale, il figlio sedicenne, bisbigliandogli all’orecchio di andare subito dal dottore D’Elia a farsi dare un po’ di bromuro per calmare il padre. Bianca Rosa sa bene che cosa potrebbe accadere se il marito continuasse a rimuginare le sue fissazioni. Il medico di Napoli presso cui è stato in cura per alienazione mentale è stato chiarissimo: non farlo alterare per nessun motivo e provvedere subito a somministrargli dei calmanti nel caso in cui si cominci a innervosire. Pasquale non trova a casa il medico e chiede aiuto agli zii perché sa che hanno del bromuro e questi decidono di accompagnarlo a casa per verificare le condizioni di Vincenzo il quale, però, non prende bene quella visita perché, dice, non vuole tutta quella pubblicità e caccia via sia la sorella che il cognato. Rimasto solo con la moglie e il figlio – le quattro figlie femmine sono già a letto – comincia a dare in escandescenze dando qualche manrovescio alla moglie incinta, facendola ruzzolare giù per le scale. Pasquale si intromette per difendere la madre e le prende anche lui mentre Bianca Rosa comincia a urlare per chiedere aiuto. Vincenzo, udendo la voce della moglie, è come meravigliato ed esclama:

– Oh! Ancora non è morta!

Poi spinge da una parte Pasquale e dedica di nuovo le sue attenzioni a Bianca Rosa e questa volta le fa davvero male. Pugni, schiaffi e calci su tutto il corpo non si contano. Le tira i capelli così forte da strapparglieli lasciandole una vasta area completamente spoglia. Pasquale assiste impotente al massacro, poi riesce a sgattaiolare fuori di casa e a correre di nuovo dagli zii perché lo aiutino a farlo smettere altrimenti la madre ci lascerà la pelle.

La voce della sorella sembra avere l’effetto sperato e Vincenzo molla la presa permettendo, anche con l’interposizione del cognato e del figlio, alla povera Bianca Rosa di trascinarsi fuori di casa e riparare nella vicina casa del parroco. Riusciti nell’impresa, anche il cognato e il figlio di Vincenzo se la danno a gambe, dimenticando, data la concitazione del momento, che in casa ci sono le quattro ragazzine.

Vincenzo si chiude dentro e, mentre dalla strada si alzano le voci preoccupate dei congiunti per la sorte delle quattro ragazzine, accorre gente.

Accorre anche Gabriele Abbruzzini, cugino di Vincenzo, il quale si incarica insieme al cognato dell’uomo di tentare di calmarlo. Si avvicinano al portone e cominciano a bussare e a chiamare Vincenzo con tono pacato.

– Dai, adesso calmati che non è successo niente. Apri il portone che ci facciamo una passeggiata e tutto finisce

Vincenzo si affaccia da una loggetta che sta proprio sopra il portone e non usa mezzi termini per esprimere la sua opinione

– Andatevene o vi sparo!

Le canne della doppietta che Vincenzo porta a tracolla luccicano al chiarore della luna e Abbruzzini non ha più voglia di continuare l’opera di convincimento. Tentenna il capo, guarda il cognato dell’uomo, guarda verso la loggetta e dice:

– Se è così, allora buona notte… – gira i tacchi e si incammina verso casa.

Francesco Vetere, il cognato di Vincenzo, allarga le braccia sconsolato, è rimasto da solo e sa che ci sono pochissimi margini per calmarlo, ma sa anche che quando Vincenzo perde le staffe è potenzialmente capace di compiere qualsiasi cosa e quindi alza lo sguardo verso la loggetta per controllarne i movimenti. Vede distintamente che si toglie il fucile dalla spalla e lo punta in direzione di Abbruzzini: capisce che sta accadendo l’irreparabile. Si gira e grida:

– Gabriele, guardati!

Gabriele Abbruzzini si gira istintivamente verso il luogo da dove viene la voce nello stesso preciso istante in cui Vincenzo Rogliano tira il grilletto.

La rosa di pallettoni lo colpisce alla parte sinistra del volto, devastandolo. Gabriele cade senza un lamento, morto all’istante.

Vincenzo rientra tranquillamente in casa senza pronunciare una sillaba, mentre in strada si scatena il panico. Tutti i presenti, temendo che possano diventare bersagli del pazzo cercano rifugio nelle case vicine e curano di stare lontani dalle finestre. L’unica che mantiene il sangue freddo è una certa Maria Muti che si precipita dai Carabinieri a raccontare il fatto.

È ormai passata la mezzanotte e il primo settembre si apre con una brutta gatta da pelare per il Maresciallo Abbiati.

Quando i Carabinieri arrivano davanti alla casa di Vincenzo, da dietro le finestre delle case vicine si alzano grida di avvertimento: che si togliessero da lì perché il pazzo potrebbe sparare ancora e qualcun altro potrebbe lasciarci le penne. Abbiati piazza due uomini alle estremità della Via Santa Maria per impedirne il transito e comincia a studiare il modo di fare uscire Vincenzo e salvare le figlie da altri possibili atti inconsulti. Il tempo passa e comincia a sorgere il dubbio che Rogliano sia potuto scappare perché dalla casa non viene percepito alcun rumore: nella casa buia tutto era silenzio e tutte le porte di entrata erano chiuse: era certamente imprudente esporsi nella via o battere alle porte. Abbiati decide che è meglio attendere che faccia giorno prima di accertarsi della situazione e, eventualmente, intervenire. Verso le due di notte dispone un discreto accerchiamento della casa e proprio mentre comincia la lunga attesa, dalla caserma arriva trafelato il piantone avvertendolo che Vincenzo si è appena consegnato e, disarmatolo, lo ha chiuso in camera di sicurezza. Tutti tirano un sospiro di sollievo e si può intervenire per verificare le condizioni delle ragazzine, tutte illese.

Abbiati corre in caserma e procede ad assumere le prime informazioni sulla personalità di Vincenzo Rogliano, mentre nello stesso tempo manda un sottoposto con un breve rapporto scritto ad avvisare i superiori in città.

– Poco più di un anno fa mio marito ebbe il tifo e da allora ha cominciato a comportarsi in modo strano – esordisce Bianca Rosa, le cui tumefazioni le rendono il volto quasi irriconoscibile – sembrava affetto da una specie di mania di persecuzione. Si credeva rovinato economicamente ora dai fratelli ed ora da un certo Antonio D’Elia il quale, a suo dire, lo aveva rovinato perché era stato preferito nell’appalto del dazio comunale. Il 30 giugno scorso era stato a Napoli per consultazione ed era stato curato dal dottor Laccetti. Il 29 agosto egli era ritornato dalla Sila dove si trovava per cambiamento d’aria. Stette relativamente tranquillo il venerdì, quantunque l’avesse con me dicendo che io non ero abbastanza parsimoniosa. Sabato sera, cioè ieri sera, dopo cena mi ha conciata così – continua indicando la sua persona – e ha cominciato a dire che non voleva morire cornuto… poi è successo il fatto…

– Ma gli avete dato modo di sospettare di voi? – le chiede il Maresciallo.

– Io non so spiegarmi la gelosia di mio marito, della quale egli per la prima volta mi parlò soltanto ieri sera… tutto questo non si spiega se non con una improvvisa alienazione mentale…

E Vincenzo? Che ha da dire per giustificarsi?

– L’otto settembre 1911 mia moglie Bianchina Intrieri si trovava nella frazione Guarno di Aprigliano, mentre io lavoravo a Donnici. L’avevo mandata in Guarno con i miei sei bambini perché a Vico imperversava la scarlattina. Sopraggiunsi improvvisamente verso le ore 17,00, bussai alla porta e ritardò molto nell’aprirmi, tanto che io venni in sospetto che si trovasse chiusa con qualche uomo. La Bianchina capì il mio sospetto e mi disse che io non mi dovevo permettere di andarla a trovare senza avvisarla in precedenza. Rimasi in vedetta per vedere se qualcuno uscisse da casa mia, se non che più tardi si sentì esplodere un colpo che mi parve di arma da fuoco. Mia moglie mi invitò a guardare dalla finestra per vedere cosa fosse successo. Io fui così stupido che obbedii e così l’individuo nascosto uscì di casa perché io sentii sbattere la porta d’ingresso. Corsi per raggiungerlo ma mi fu impossibile. Da allora stetti sempre in guardia. Mi accorsi che il mio amico e cugino Gabriele Abbruzzini, che frequentava la mia casa, dopo tale fatto non venne più a casa mia e quando si avvicinava a me mi trattava con freddezza. Il 12 agosto 1912 fui alla Sila Piccola a lavorare. Quando giunsi ad Aprigliano sentii che tutti mi davano del cornuto. La sera del giorno 30 si unì a me mio cugino Gabriele Abbruzzini sedendo nei pressi di casa mia insieme col calderaio Vincenzo Cavallo. Io mi alzai in piedi e sentii chiaramente l’Abbruzzini rivolgere al Cavallo le seguenti parole: “Da questa sera può fare quello che vuole, ma domani sera deve venire con me”, volendo evidentemente alludere a mia moglie. Il giorno appresso 31, insieme con mia moglie mi recai in un mio fondicciuolo in contrada San Nicola e da tutti mi sentivo dire: “Guarda che cornuto, gli fa le corna e le va appresso”. La sera cominciai a quistionare perché mia moglie voleva uscire di casa per andarsene con l’Abbruzzini e lei mandò mio figlio a prendere del bromuro perché io soffro di malattia di nervi.

– Ma l’hai picchiata?

– Si, è vero, l’ho picchiata perché voleva scappare di casa ed andare presso l’Abbruzzini. Poi, vedendola ostinata, chiusi il portone e la lasciai col figlio e mia sorella sulla strada. Salii sulla loggetta e vidi venire verso casa mia Abbruzzini con mio cognato. Abbruzzini mi puntava contro una rivoltella dicendomi: Lasciatemi entrare che l’acconcio io! Io gli ho detto di andarsene e lui si allontanò dicendo: Va bene, domani ce la vediamo! Fu allora che io gli ho sparato… devo aggiungere – prosegue – che mia moglie istigava l’amante e mio cognato dicendo loro: Andate ad ammazzarlo! E visto che ci siamo, sporgo querela contro mia moglie per adulterio.

– Ti rendi conto di ciò che hai fatto? – gli chiede il Maresciallo, ormai consapevole della situazione.

– Non mi dispiace di avere ucciso l’Abbruzzini perché egli mi faceva le corna e disonorava la mia famiglia…

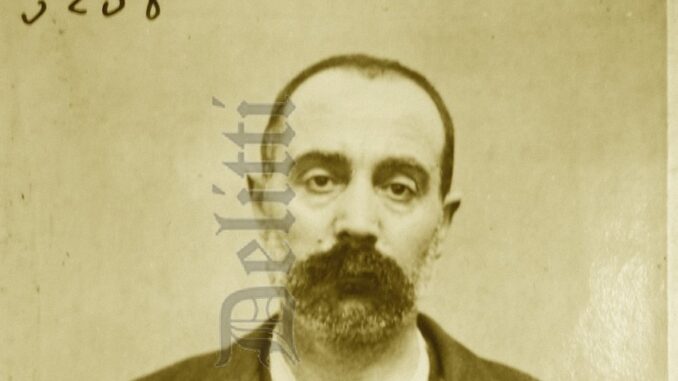

Vincenzo Rogliano viene portato nel carcere cittadino e in paese, annullata la festa di San Rocco, si apre una profonda frattura tra chi lo considera un pazzo da chiudere in manicomio e chi, come i parenti della vittima, sostengono che è solo un uomo brutale da mandare all’ergastolo.

I suoi difensori spingono perché sia sottoposto a perizia psichiatrica, confortati dal comportamento che Vincenzo tiene in carcere: pericoloso per la sua persona, per quella degli altri e per l’ordine dello Stabilimento.

Viene anche presentata al Tribunale una petizione per fare internare Vincenzo e le firme dei paesani sono tante.

Il 23 dicembre 1912 il Giudice Istruttore dispone l’internamento di Vincenzo Rogliano in un manicomio criminale per essere sottoposto a perizia psichiatrica e il Ministero della Giustizia sceglie quello di Aversa.

Lo specialista incaricato di tenerlo sotto osservazione è il direttore del manicomio, Filippo Saporito, il quale, nella sua lunghissima relazione sottolinea alcuni aspetti della personalità di Vincenzo:

E’ giocoforza premettere alcuni rilievi attinenti a funzioni che hanno intimi rapporti con le funzioni psichiche.

Il Rogliano dorme poco e male. Il suo sonno è breve ed interrotto e leggero, onde spesso un lieve rumore, un calpestio lo fa trasalire e lo consacra, da quel momento, alla irrequietezza per tutto il resto della notte.

La perturbazione del sonno sta anche in rapporto con l’attività dei sogni a contenuto fosco e spaventevole, contenuto che egli non è troppo proclive ad obbiettivare perché, come vedremo, la sua coscienza non è al caso di separare e distinguere il prodotto abnorme dell’attività onirica dal prodotto normale della percezione.

La parola, lenta, stentata, cavernosa, è fatta di conati articolatorii che si alternano a rapida inibizione e additano subito un contenuto ideativo ed affettivo abnorme, che ingombra la coscienza e la isola dal mondo esterno.

Questa condizione, del resto, si proietta assai meglio dai dati del contegno e della condotta del Rogliano. Egli, dacché è giunto nel manicomio, si mantiene uniformemente cupo, guardingo, sospettoso e trascorre i giorni appartato da tutti, sia in camera sia a passeggio, con la testa china, le membra raccolte e generalmente inerti. Fra le grida ed i motteggi di quelli che lo circondano egli rimane imperturbabile ed impassibile ad ogni sorta di emozione. Entrare in conversazione col Rogliano, per penetrarne l’intimo contenuto della psiche, non è cosa molto agevole. Occorre superare resistenze di non lieve momento per indurlo a rivelarsi. E, quando le resistenze si riesce a vincere, il prodotto è ben lungi dal costituire un contenuto logico o logicamente connesso con le domande che l’osservatore gli rivolge. Sono concezioni frammentarie, giudizi slegati su uomini e cose, su fatti recenti e passati che vengono fuori indisciplinatamente e che, pure avendo tra di loro dei punti di contatto non costituiscono un insieme armonico.

Passano innanzi alla mente del Rogliano e si proiettano attraverso la sua parola, come proiezioni cinematografiche, la malvagità degli uomini, le minacce di essere avvelenato, le calunnie di volerlo far passare per pazzo, la corruzione della moglie, il disonore dei figli; eppoi sicarii fantastici, mille insidie ed agguati notturni.

Vi è, in fondo alla coscienza del Rogliano, il convincimento profondo del tradimento della moglie, del disonore portato al suo nome, della infelicità e della propria rovina; e tale convincimento al Rogliano deriva dall’esistenza di nemici implacabili, che nulla lasciano di intentato per perderlo nell’onore, nella persona, nelle sostanze, nella famiglia.

Il Rogliano si presenta intento a spiare, come chi si sforzi a raccogliere l’eco di voci lontane che sfuggono alla portata dei sensi; e tende lo sguardo, ammicca, si contorce ed infine mormora, a fior di labbra, qualcosa che l’osservatore non giunge a decifrare. Egli dà, in una parola, l’aspetto di chi compie un dialogo con fantasmi vivi e moventisi innanzi alla coscienza, non altrimenti che personaggi reali ed obbiettivi. Sono, evidentemente fenomeni allucinatorii quelli che dominano la scena della coscienza del Rogliano, insorgenti dal doppio territorio acustico e visivo.

Riconosce il luogo nel quale si trova. Interrogato, dice che continua a sentire sua moglie; la ha sentita anche stamattina. A volte dice di sentirla per telefono, a volte ne sente la voce per aria.

Filippo Saporito riconosce che la causa di tutto è stata l’infezione di tifo che ha, tra gli effetti più comuni quando colpisce il cervello, le allucinazioni: quelle che, nella psicopatologia del Rogliano, hanno rappresentato il fulcro di tutto il processo, fin dal suo insorgere.

Siamo, dunque, – prosegue Saporito – dal punto di vista medico-legale, al cospetto dell’alienato nel più stretto senso clinico della parola; all’alienato necessitato al delitto, sclusivamente in forza della sua malattia, in quanto dalla malattia trae il motivo remoto ed immediato alla sue azioni. Siamo, in una parola, nella ipotesi formulata dal legislatore nell’articolo 46 del codice penale. Il Rogliano è un malato pericoloso, meritevole di custodia e cura, non suscettibile di espiazione: un soggetto da manicomio, non da casa di pena.

È il primo luglio 1914 quando la Sezione d’Accusa della Corte d’Appello delle Calabrie, ricevuta la relazione di Filippo Saporito, emette due sentenze: ordina il ricovero di Vincenzo Rogliano in un manicomio giudiziario senza un limite temporale e proscioglie Bianca Rosa Intrieri, la moglie, dal reato di adulterio per non aver commesso il fatto.[1]

I CAMINANTI-Quando gli zingari rubavano galline

[1] ASCS, Processi Penali.

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.